Préserver la biodiversité

Les jardins de Patou

La part du colibri

Vous pouvez me faire part de vos remarques et suggestions par mail en cliquant sur le lien ci-dessous.

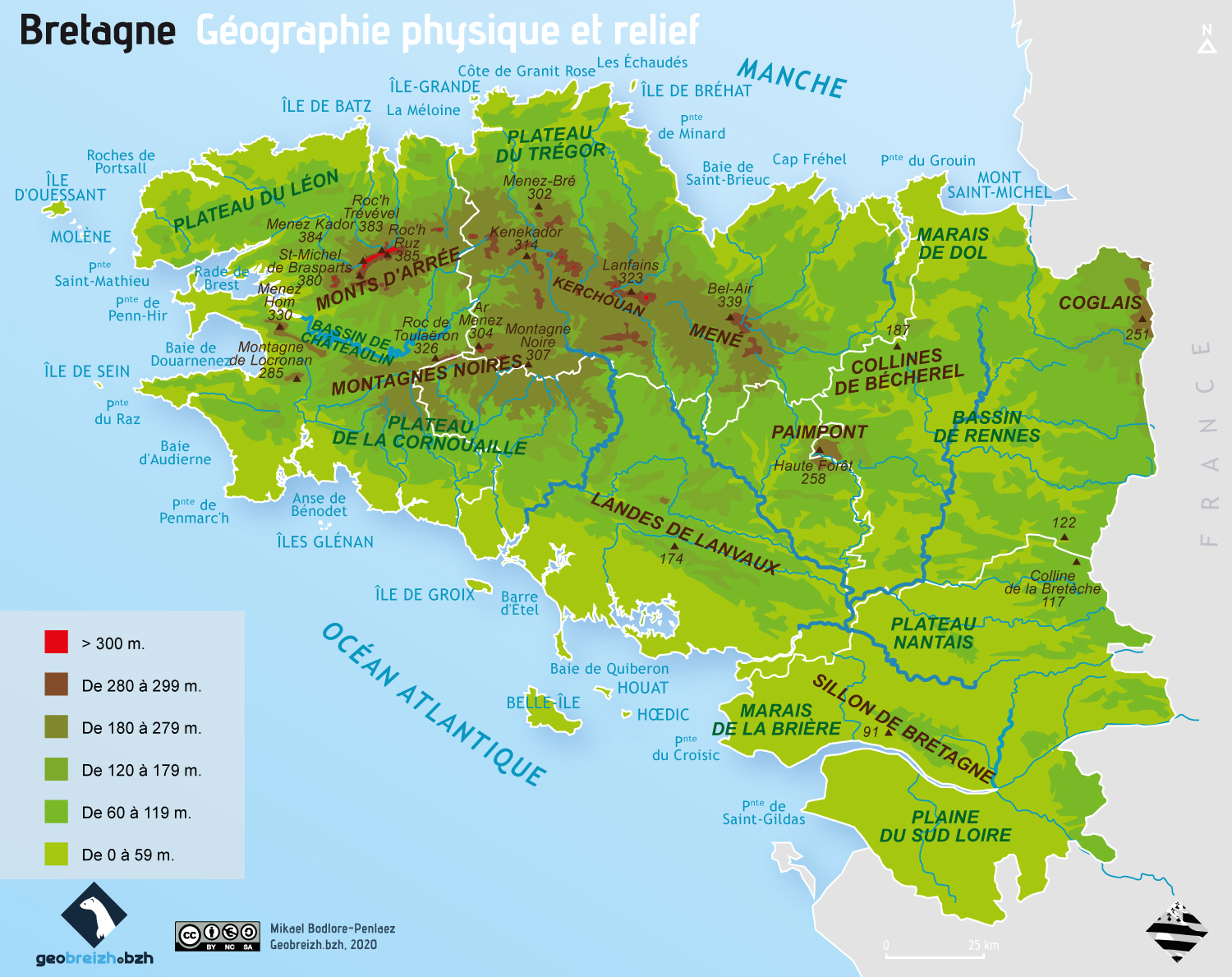

J’ai passé toute mon enfance dans une ferme au cœur de la Bretagne. Dans les années 60-70 les principaux loisirs d’un adolescent de la campagne avaient le plus souvent un lien étroit avec la nature. Tout ce temps passé dans les bois, les landes, les champs, les prairies et les ruisseaux m’a permis, naturellement et presque inconsciemment, d’acquérir une somme considérable de connaissances concernant les arbres, les plantes, les oiseaux, les insectes, les animaux sauvages et plus largement l’ensemble du milieu naturel. Je connaissais tous les oiseaux, leurs comportements, je reconnaissais chaque espèce à sa taille, à la couleur de son plumage, à la manière de construire son nid et à la couleur de ses œufs. Pour les plantes de ma région c’était pareil, je ne les connaissais pas de manière scientifique mais dans le sens où je savais toutes les reconnaitre, leurs tailles, la couleur de leurs fleurs, leurs odeur. Je savais où elles poussaient, celles qui étaient comestibles et celles qu’il valait mieux éviter de toucher, pour beaucoup d’entre elles je connais que leurs noms bretons*. Je pourrais en dire autant concernant la vie de l’ensemble des animaux, des arbres, de la terre, des ruisseaux à travers les quatre saisons. Ce socle de connaissances m’a permis avec plus de certitudes que beaucoup de personnes de mesurer l’immense perte de biodiversité de ces 50 dernières années.

J’ai passé toute mon enfance dans une ferme au cœur de la Bretagne. Dans les années 60-70 les principaux loisirs d’un adolescent de la campagne avaient le plus souvent un lien étroit avec la nature. Tout ce temps passé dans les bois, les landes, les champs, les prairies et les ruisseaux m’a permis, naturellement et presque inconsciemment, d’acquérir une somme considérable de connaissances concernant les arbres, les plantes, les oiseaux, les insectes, les animaux sauvages et plus largement l’ensemble du milieu naturel. Je connaissais tous les oiseaux, leurs comportements, je reconnaissais chaque espèce à sa taille, à la couleur de son plumage, à la manière de construire son nid et à la couleur de ses œufs. Pour les plantes de ma région c’était pareil, je ne les connaissais pas de manière scientifique mais dans le sens où je savais toutes les reconnaitre, leurs tailles, la couleur de leurs fleurs, leurs odeur. Je savais où elles poussaient, celles qui étaient comestibles et celles qu’il valait mieux éviter de toucher, pour beaucoup d’entre elles je connais que leurs noms bretons*. Je pourrais en dire autant concernant la vie de l’ensemble des animaux, des arbres, de la terre, des ruisseaux à travers les quatre saisons. Ce socle de connaissances m’a permis avec plus de certitudes que beaucoup de personnes de mesurer l’immense perte de biodiversité de ces 50 dernières années.

Dans cette même période j’ai assisté à une évolution très rapide du monde agricole dans la région. A l’image de la plupart des métiers, l’agriculture a légitimement souhaité se moderniser. Les petites exploitations familiales de l’époque implantaient chaque année dans leurs champs une grande diversité de cultures (orge, blé, avoine, blé noir, colza, trèfle, choux, betteraves, pommes de terre, rutabagas, prairies naturelles, …), et elles élevaient également plusieurs types d’animaux (vaches, cochons, lapins, poules, canards, …). Peu à peu elles ont dû laisser la place à des exploitations de plus en plus importantes et de plus en plus spécialisées.

L’une des manifestations les plus spectaculaires de cette modernisation agricole a été le remembrement, qui avait pour objectif la création d'exploitations de plus grandes tailles et organisées de manière plus rationnelle. Une vaste opération consistant principalement à supprimer une grande partie des talus et des haies pour obtenir des surfaces plus adaptées à une mécanisation moderne et puissante. En bretagne cette action de grande ampleur a eu pour conséquence de faire disparaitre une partie très importante du bocage.

L’une des manifestations les plus spectaculaires de cette modernisation agricole a été le remembrement, qui avait pour objectif la création d'exploitations de plus grandes tailles et organisées de manière plus rationnelle. Une vaste opération consistant principalement à supprimer une grande partie des talus et des haies pour obtenir des surfaces plus adaptées à une mécanisation moderne et puissante. En bretagne cette action de grande ampleur a eu pour conséquence de faire disparaitre une partie très importante du bocage.

La disparition d’une grande partie des talus et des haies, la diminution progressive de la diversité des cultures qui se juxtaposaient sur de petites surfaces au détriment de grandes étendues en monoculture, les amendements chimiques et les traitements phytosanitaires sont les principaux ingrédients d’un cocktail très destructeur. Toutes ces évolutions de pratiques impulsées par la volonté de modernisation du métier ont conduit, en quelques décennies, à un effondrement sans précédent de la biodiversité sur le territoire.

J’ai été témoin de cette incroyable mutation de l’une des principales activités humaines. Je me suis rapidement rendu compte que le patrimoine naturel n’était plus du tout la première préoccupation de cette agriculture « moderne » et j’ai pris conscience très tôt de l’immense fragilité du monde vivant qui nous entoure. Cela a certainement constitué le point de départ de mon engagement à vouloir défendre l’environnement, c’est aujourd’hui encore une de mes préoccupations.

Pour inverser la tendance de l’effondrement de la biodiversité il faudrait des changements importants dans tous les secteurs de l’activité humaine. Les décisions nécessaires pour imposer ces évolutions se heurtent malheureusement à un nombre considérable d’obstacles (politiques, institutionnels, économiques, culturels, lobbies, ...) et au bout du compte, les avancées en faveur de l’environnement sont toujours trop lentes et bien trop modestes au regard de l’urgence des enjeux.

L’agriculture est sans conteste l’activité qui a l’impact le plus important sur la biodiversité terrestre, tout simplement parce qu’elle agit directement sur le vivant et sur d’immenses superficies de terres « naturelles ». Dire que les agriculteurs portent l’entière responsabilité de l’effondrement de la biodiversité est en revanche simpliste et injuste. La responsabilité est partagée par l’ensemble de la population car c’est bien le consommateur qui induit les modes de production par le choix des achats qu’il privilégie.

Je suis convaincu que l’agriculture moderne n’a aucun avenir si elle imagine pouvoir se priver de biodiversité. Des études récentes montrent qu’aujourd’hui la grande majorité des sols agricoles est fortement dégradée. La chimie et les techniques utilisées pour rendre ces sols productifs ne pourront pas encore très longtemps compenser l’absence de biodiversité. L’agriculture doit absolument retrouver la raison et considérer la terre non pas comme un simple support mais bien comme un organisme vivant. Une partie des agriculteurs l’a bien compris et pour certains depuis très longtemps. Ces derniers sont malheureusement encore minoritaires, ils doivent être fortement encouragés en espérant que bien d’autres les rejoignent dans ces pratiques vertueuses.

Pour que la biodiversité retrouve la place qu’elle avait il y a encore quelques décennies, il faudrait que les pouvoirs politiques imaginent un plan de reconversion d’une ampleur au moins aussi importante que celui mis en place dans les années soixante pour atteindre l’objectif fixé d’autosuffisance alimentaire. Il est absolument nécessaire aujourd’hui de corriger au plus vite les excès qu’a généré l’atteinte de cet objectif. Il faut changer en profondeur le modèle majoritaire actuel dont la pertinence est pourtant encore ardemment défendue par certaines organisations syndicales. En contrepartie de pratiques nettement plus vertueuses pour l’environnement, il faut encourager les agriculteurs à s’émanciper d’un modèle productiviste et leur permettre d’être dignement rémunérés par leur travail.

Le modèle prépondérant actuel a créé de nombreuses « boites noires » intermédiaires (coopératives, industries de transformation, grossistes, grande distribution, …) qui ont progressivement éloigné les agriculteurs des consommateurs. Ces derniers ont encore en tête l’image de l’agriculture de leurs parents ou grands-parents. Les modes de production ont pourtant énormément évolué et les consommateurs sont contraints aujourd’hui de faire totalement confiance à la grande distribution pour ce qui concerne la qualité des produits. Les circuits courts répondent à cette problématique de transparence mais objectivement les structures existantes sont encore bien insuffisantes pour répondes aux besoins l’ensemble de la population. Les consommateurs ne sont pourtant pas condamnés à subir la loi de la grande distribution, ils ont le pouvoir de réduire très fortement l’opacité de l’ensemble de la filière agroalimentaire en s’intéressant de beaucoup plus près à l’origine et aux modes de production des produits qu’ils achètent. En devenant de véritables acteurs de leur consommation ils ont le pouvoir de contraindre la grande distribution et l’ensemble de la filière agroalimentaire à beaucoup plus de transparence et à une attitude bien plus respectueuse des producteurs et de l’environnement. On doit toujours garder à l’esprit qu’il existe un lien étroit entre notre manière de consommer et les modes de production. Une attitude responsable de millions de consommateurs serait bien plus efficace pour la préservation de la biodiversité que l’impuissance et la lenteur des décisions politiques. Soyons extrêmement exigeants et responsables dans notre manière de consommer et la nature se portera beaucoup mieux.

J’ai toujours été étonné par les réactions parfois très vives que pouvait susciter un discours en faveur de l’environnement. C’est peut-être dû au fait que la majorité de la population est aujourd’hui « citadine » et n’a plus ou presque plus de contact direct avec la nature. La connaissance réelle du milieu naturel lui échappe peu à peu et entraine une forme « d’amnésie écologique ». Le simple fait qu’une personne, dite « spécialiste » des sujets environnementaux, lui mette involontairement en évidence cet éloignement de la nature est sans doute perçu comme une forme de reproche et a pour effet, le plus souvent, de créer une de la crispation et de l’irritation. L’écologiste est alors vu comme un donneur de leçons qui inspire plus de défiance que d’empathie. Dans ces conditions les échanges se transforment généralement très vite en dialogues de sourds, parfois même plus proche des invectives entre supporters de foot que d’un débat constructif et respectueux pouvant faire évoluer les positions. J’ai très souvent assisté à ce type de d’échanges et j’en ai rapidement perçu les limites, l’inefficacité voire l’effet totalement contreproductif pour la cause qu’on cherche à défendre.

"Doux rêveurs"

Il y a cinquante ans l’écologiste était souvent qualifié de « doux rêveur » à qui très peu de personnes ne prêtaient réellement attention et le plus souvent exclus des débats dit "sérieux". Le plus souvent caricaturé, il n'était pas rare qu'il entende des réflexions du genre " très bien si tu veux retourner à l’éclairage à la bougie".

"Emmerdeurs"

Dans les années 80 son statut évolue, il devient un « emmerdeur », le grain de sable qui empêche de tourner rond. Il n'est toujours pas pris au sérieux mais il contrarie ou perturbe souvent la réalisation de projets parfois pourtant considérés d’intérêt public.

"Durable"

Puis enfin une lueur d’espoir à partir des années 2000, une évolution très forte de la parole publique qui laissait penser qu’une prise de conscience générale avait eu lieu. Plus un seul discours politique, plus un seul débat sans que le mot « durable » ne soit prononcé dans presque toutes les phrases. C’était bien trop beau pour être vrai car pour réellement faire « durable » il faut changer les pratiques, faire évoluer les comportements, accepter de faire des concessions et ça c’est nettement plus difficile à réaliser que de prononcer un discours même sincère.

"Ecologie punitive"

C’est là qu’apparait à l’approche des années 2020 une nouvelle expression « l’écologie punitive ». Cette expression est magique incroyablement efficace et imparable, l’arme parfaite pour contrer les défenseurs de l’environnement. En deux mots, elle permet d’évacuer toutes les mesures environnementales impopulaires tout en évitant le courage politique et l’argumentation qu’exigerait la mise en œuvre de telles mesures. Vous pouvez être certain qu’une personnalité politique ou économique qui éprouve le besoin de dire que l’écologie ne doit pas être punitive n’a pas pour première préoccupation l’environnement mais plutôt le souci de ne pas irriter un électorat ou une clientèle hostile aux contraintes qu’imposerait un véritable engagement environnemental. Au moment où on nous prédit une sixième extinction de masse de la biodiversité on nous explique par exemple que le fait de laisser 4% des terres agricoles en jachère mettrait en péril notre agriculture. Si réellement on est à ce point il nous reste peu d’espoir. Je n’y crois pas une seconde, c’est seulement le discours d’une représentation surpuissante d’une agriculture qui ne veut pas renoncer à un modèle d'évidence déjà obsolète.

En cinquante ans les choses ont finalement très peu évolué dans la manière de considérer l’écologie. Face à la puissance des lobbies politiques et économiques l’écologie finit toujours par passer au second plan. En quelques décennies ce système de décisions a conduit à un effondrement sans précédent du patrimoine naturel de la Terre. D'évidence, les écologistes n'ont pas réussi, jusque-là, à peser suffisamment pour inverser cette tendance destructrice. Les nouvelles générations de défenseurs de l'environnement devront certainement inventer de nouveaux modes d’actions et de communications pour exister dans les cercles de prises de décisions. Elles devront surtout avoir des convictions suffisamment fortes et trouver l’énergie nécessaire pour poursuivre le combat encore très longtemps.

On peut encore espérer préserver une grande partie du patrimoine naturel mais le temps est compté et je crains que les défenseurs de l'environnement, une nouvelle fois, ne parviendront pas à convaincre l'opinion de l'urgence de prendre les décisions qui permettraient d'atteindre cet objectif. L'effondrement de la biodiversité n'est pas la première préoccupation de la grande majorité et malheureusement il n'y a peut-être que l'enchainement de catastrophes naturelles de très grandes ampleurs qui pourrait peut-être créer l’électrochoc nécessaire à l’éclosion d’une prise de conscience générale.

En attendant, j'agis concrètement dans le jardin pour tenter modestement de préserver une petite partie du patrimoine naturel de ma région. Les résultats encourageants obtenus en très peu de temps m'ont donné l'idée de créer ce site internet.